桃山学院大学 Webアンデレクロス

1979年の創刊から約42年、桃山学院大学の学生や素顔を時代ごとに映し出してきた大学広報誌「アンデレクロス」。

2022年からは「Webアンデレクロス」として、”いつでも、どこでも” 桃山学院大学の様子をご覧いただくことができるようになりました。

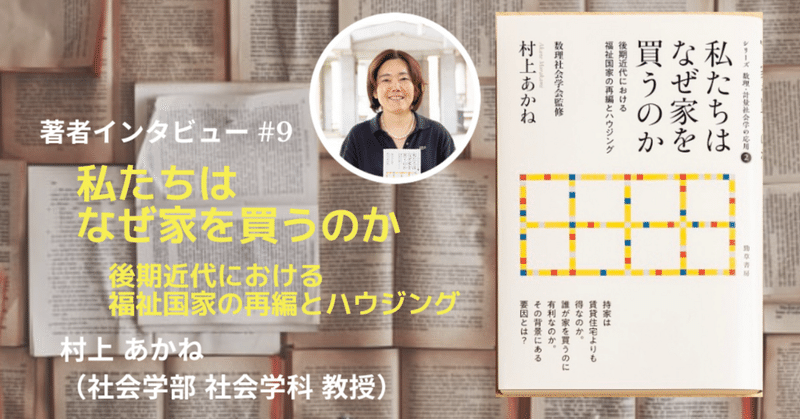

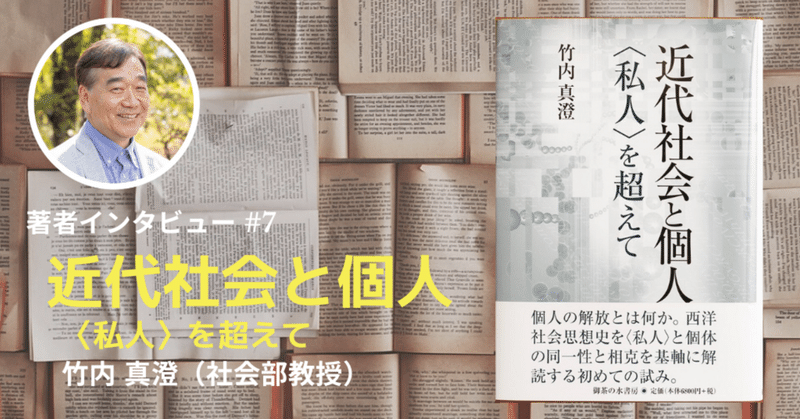

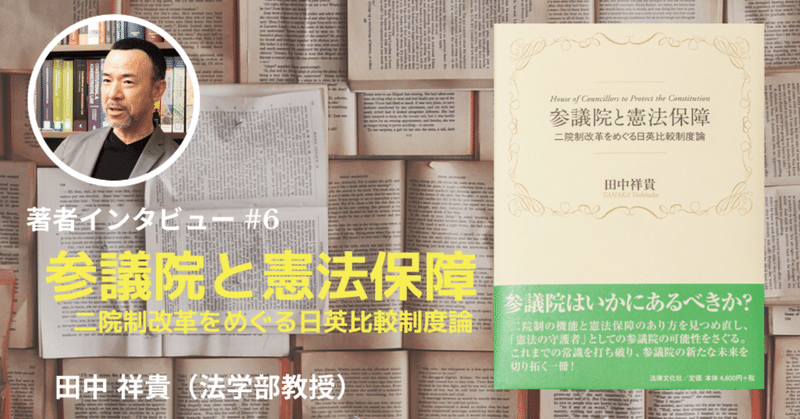

著者インタビュー

桃山学院大学総合研究所では、本学における研究成果に関する発表の場として、また学問的社会評価を問う場として、出版事業を推進しています。 「著者インタビュー」では、研究の成果物である著書を切り口に、研究の内容や著者(教員)の人物像にも迫る、インタビュー企画です。 インタビュー記事を読んでから著書を手にするもよし、読破後、別の角度から再度著書の魅力に迫るもよし、楽しみ方はイロイロです!

実践的な活動を続ける、桃大生の取り組み

社会科学系総合大学である桃山学院大学は、現代の様々な社会課題を実践的に学ぶ取り組みが充実しています。 このマガジンでは、そんな社会課題に挑む「桃大生」の姿を紹介します。