記事一覧

はじめまして、Webアンデレクロスです

「桃山学院大学広報」の名で1979年に創刊し、大学広報誌「アンデレクロス」にその名を変え現在に至るまでの約42年間、「アンデレクロス」は桃山学院大学や学生の素顔を時代ごとに映し出してきました。

2022年4月、アンデレクロスは「デジタル化」という新たな一歩を踏み出します。これからは、「Webアンデレクロス」として、お手元のスマートフォンやタブレット、PC等の電子端末で「いつでもどこでも」桃山学院

ソーシャルデザインの活動に取り組む学生団体が、第一回 社会福祉学生ヒーローズ賞を受賞!

ソーシャルデザイン学科(福祉)の学生を中心に「多世代が集うコミュニティカフェの運営と、外出困難な高齢者のバーチャル技術を使った『模擬外出』の活動」に取り組む学生団体FIOREI(フィオレイ)が、第一回 社会福祉学生ヒーローズ賞(主催:社会福祉法人 全国社会福祉協議会)を受賞し、2月27日(火)に恵比寿ガーデンルーム(東京都目黒区)で行われた授賞式に参加しました。

同協議会では、『社会福祉ヒーロー

大学生活の証しとなった資格取得/コロナ禍を乗り越えて目標を達成

◇ 留学を目指して入学

高校時代にオーストラリアでの短期留学を経験していたので、大学では長期留学をしたい、でも休学などせずに4年間で卒業したい、と考え、その両方に応えてくれる桃大を選びました。私は海外の文化にあこがれて外国で過ごしたいというタイプではなく、むしろ日本国内で暮らしていきたいと思っています。ただ、国内でも外国の人と関わる機会は増えていますし、知らない場所で知らない国の人に話しかけるこ

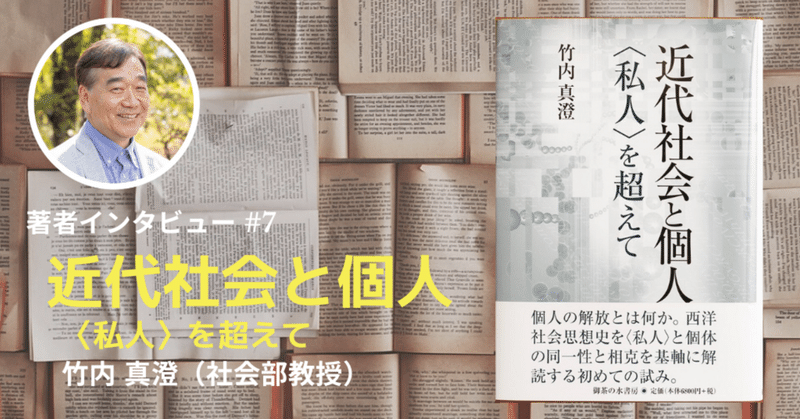

第8回『「気づき」をうながす文法指導―英語のアクティブ・ラーニング』

英語の文法というと、教師からひたすら文法規則の説明を受けたことを思い出す人も多いのではないでしょうか。このような一方的な文法指導から、生徒たちに「気づき」を促す授業への変革を提案しているのが、国際教養学部の島田勝正教授の著書『「気づき」をうながす文法指導—英語のアクティブ・ラーニング』(ひつじ書房)です。中学校・高等学校の教員経験もある島田教授に、本書について聞きました。

■ ライフワークをまと

見失った自分を取り戻し公務員として地域に貢献/親身にかかわる教職員・知人の叱咤が変身を促す

卒業まで6年間かかった上田吉恭さんはいったん中退も考えました。しかし、母の知人の叱咤と教職員の親身のサポートを受け、「この人たちを裏切れない」と心のスイッチが切り替わったそうです。故郷に貢献したいという強い思いから、卒業後も公務員試験勉強を続け、町役場職員の難関を突破しました。住民の要望に対し「できる理由を考える」姿勢を貫く公務員として、日々奮闘しています。

◇「住民のため」を第一に

和歌山県

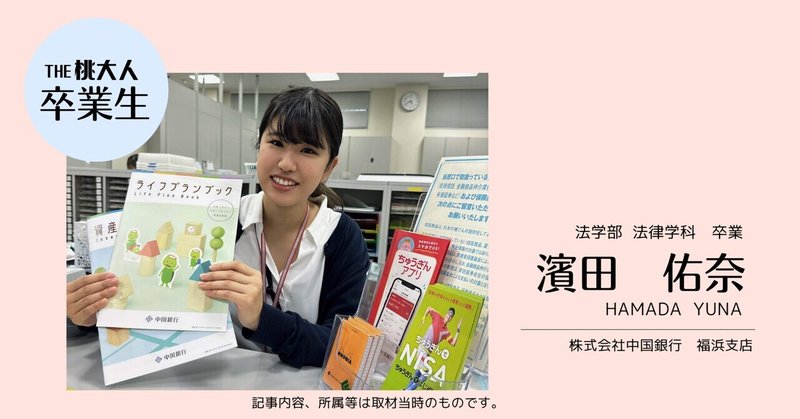

岡山から桃大へ。学費も生活費も自ら賄った大学生活――人生と切り離せない「お金」を扱う銀行員として、地元の生活を支える

◇ 銀行員として

岡山県が地盤の金融機関、株式会社中国銀行で、お客様の口座開設や、相続のお手続き、投資信託のご相談など、お客様のご要望に合わせた多岐に渡る仕事をしています。私はまだまだアシスタントという立場なので、先輩に同行しスキルを学ぶことも大切な仕事の一つです。

もともと金融業に携わりたいとうっすらと考えていました。就活が本格化していくなかで、自分が一番何をしたいのかを軸に考え、「〇〇の会社

サッカー「アナリスト」として欧州遠征ーー日本サッカー協会の「テクニカルハウス」を目指す

映像やデータを使って監督、コーチの方針、戦術を選手に浸透させ、相手チームの強みと弱みを分析する――現在のサッカーは「アナリスト」と呼ばれる技術スタッフが大きな役割を担っています。サッカー部の引田真尋さん(経済学部4年)は、入学時から選手ではなく部の運営を担当する裏方を希望し、アナリスト(分析係)の道を歩んできました。11月には18歳以下日本代表チームのスペイン遠征に帯同します。高い戦術理解力とコミ

もっとみる学生の向上心に応える「資格サポートコーナー」/1年次から多彩な資格取得に取り組む兄弟に聞く

「大学では勉強に力を入れよう」、「就活のアピールポイントに」、「自分に自信を持ちたい」。大学入学後、資格取得に挑戦する学生が増えています。桃山学院大学は学内に資格サポートコーナーを開設し、35の課外資格講座を用意して前向きに努力する学生を支援しています。兄弟で在学し、多くの資格取得を果たしている兄の法学部4年、川口泰雅さん、弟の経済学部2年、川口憲伸さんに、資格取得の理由や、勉強のコツなどを話し合

もっとみる社会調査士資格を取得/社会学部の学びで輝く

社会にあふれるデータから課題とその解決策を探るデータサイエンスの重要性が高まっています。社会学部社会学科では、政策決定や企業活動で必要とされる社会調査やデータ分析の専門家である社会調査士資格が取得できます。一般社団法人社会調査協会の「認定社会調査士」と本学独自の「桃山学院大学社会調査士」のダブル資格の取得を目指す4年次の板谷亜美さん、大明枝菜乃さん、吉藤環さんに資格取得に挑戦した理由や、桃山学院大

もっとみる地域との協力関係を構築し国際理解を深める企画を推進

◇ 日本語教育隊員から奈良県で国際協力支援へ

桃山学院大学在学中、日本語教育実習プログラムの一環として台湾の輔仁大学およびフランスのセルジ・ポントワーズ大学へ留学しました。卒業と同時に日本語教員資格を取得し、カナダの学校で日本語教員や幼稚園の支援員として活動した後、保育士資格も取得。2017―2019年にJICA海外協力隊の日本語教育隊員として、インドの幼稚園から高校までの一貫校で活動しました